放射線技術科

放射線技術科技師長あいさつ

「放射線部門の専門性を発揮し安心・安全・高度な検査及び治療の提供に努めます」の部門目標のもと、放射線技術科では放射線科医師、看護師、クラークと連携し、年間延べ16万件の検査・治療を行っています。3テスラMRI装置や320列CT装置、ハイブリット手術室等を有し、岩手県立病院のセンター病院として役割を担っています。救急撮影室には80列CTを2台整備しており、24時間体制で救急対応しています。放射線治療では、リニアック2台を用いて、強度変調放射線治療(IMRT)や画像誘導放射線治療(IGRT)など高精度放射線治療を行っています。

当院の基本理念は「高度急性期医療を推進する」です。診療放射線技師個々のプロフェッショナリズムの向上を図りながら、医療人・社会人としての振る舞いを大事にし、患者さんへ良質なホスピタリティをお届けできるよう日々研鑽を重ねています。

放射線を使用した検査や治療、医療被ばくについて疑問がありましたらお気軽にお声がけください。診療放射線技師の立場でお答えします。

診療放射線技師長

放射線技術科重点事項

- コミュニケーション力を身に付け他職種との連帯による患者サービスの向上を図る

- 5S活動により安全で清潔な環境づくりに努め、業務の効率化を図る

- 高い専門技術を学び、毎日の品質管理を徹底し、的確で有益な業務を遂行する

認定技師及び資格保有者

- 放射線治療専門放射線技師

- 放射線治療品質管理士

- 医学物理士

- 上級磁気共鳴(MR)専門技術者

- X線CT認定技師

- 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師

- 日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師

- 第一種放射線取扱主任者

- 放射線管理士

- 放射線機器管理士

- 医療情報技師

- 医療画像情報専門技師

- I-131アブレーション外来治療

- 塩化ストロンチウム89治療安全取扱い

- PET研修セミナー

- 放射性同位元素の安全取扱研修会

放射線技術科の検査の流れ

地下の「放射線受付」へ行き、案内票・予約票・検査依頼票を受付へお出しください。

受付後、検査を行う部屋をご案内いたします。

一般撮影検査

一般撮影検査とは

皆さんが一般的に「レントゲン」と呼ぶ撮影のことです。

X線を使用し撮影します。身体を透過したX線の吸収の差を白黒で表し画像にします。

胸部・腹部撮影室が2室、骨・関節撮影室が3室で検査を行っております。

一般撮影は、【FPD(Flat Panel Detector)】というデジタルデータで写真を撮る装置で検査しています。

皆さんが使用しているデジタルカメラと特徴が似ています。これまでより、少ない被ばく量で撮影することが可能で、さらに撮影した写真がすぐに表示され確認することができ、コントラストや濃度を調整できます。そのため、すぐに診断に適した画像を提供することができ、検査時間と検査待ち時間の短縮にもつながります。

他にも歯科領域のパノラマ撮影、骨塩定量撮影も行っております。

診療放射線技師により各部位ごとに適切な線量で撮影し、被ばくの低減に努めています。

撮影する場所に湿布やカイロ、金属等がある時は外していただく場合があります。

また、妊娠中や妊娠の可能性のある方は撮影前にお知らせください。

パノラマ歯科撮影

● パノラマ撮影とは

形態的に湾曲した顎骨を展開した像として、1枚の画像に撮影することのできる歯科撮影法です。

●パノラマ撮影装置

当院は株式会社モリタ製作所のベラビューエポックス

当院は株式会社モリタ製作所のベラビューエポックス

(歯科用直流方式パノラマ撮影装置)を使用しています。

●パノラマ撮影検査を受けられる方へ

通常は、立った状態で撮影を行っていますが、椅子に座った状態でも

撮影はできますので立つ事が困難な方はお申し出ください。

又、入歯やピン留め、ピアス、ネックレス等の金属類や髪留め用のゴム

などは写真に写ってしまうので外していただきます。

●検査の流れ

パノラマ撮影は、マウスピースを前歯で噛んだ状態で、顔の周りを装置

が回転しながら撮影を行います。撮影時間は15秒程度ですが、入室から

退室までの時間は、約5~10分程度です。

●その他の撮影機能

この装置ではパノラマ撮影以外にもセファロ撮影(頭部規格撮影)を撮影することができます。

セファロ撮影とは、正面頭部X線規格写真と側面頭部X線規格写真があり、一定の規格によって撮影されているため再現性の高いX線像が得られます。

そのため治療前後の経時的な比較・検討が可能であり、歯列矯正治療の評価に多用されています。

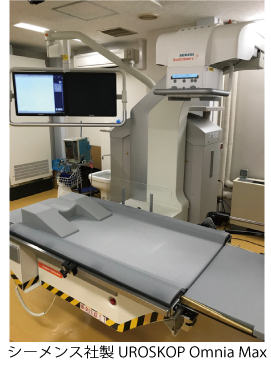

X線TV(透視検査)

X線TV(透視検査)とは

X線TV装置は、X線を用いて人体の内部を透視する(リアルタイムで観察する)ことができる装置です。

この特性を利用した検査や治療を行っています。

当院のX線TV室は6室あり、検査室ごとに様々な検査を行っています。

●主な検査・治療

・上部消化管造影 (MDL)

食道・胃・十二指腸の検査です。発泡剤とバリウムを飲み、体を回転させながら透視で病変がないかを探し、写真を撮影します。検診でも行われる検査です。

食道・胃・十二指腸の検査です。発泡剤とバリウムを飲み、体を回転させながら透視で病変がないかを探し、写真を撮影します。検診でも行われる検査です。

・下部消化管造影 (DDL)

大腸の検査で、注腸検査ともいいます。肛門からバリウムと空気を入れ、大腸の形状や壁の様子を観察します。

・気管支ファイバースコープ(BF)

肺や気管支の病気を診断するための内視鏡の検査です。気管支粘膜を観察したり、組織の採取を行います。

・内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)

内視鏡を十二指腸まで挿入し、十二指腸のファーター乳頭からカテーテルを胆管、膵管に挿入し、そこから造影剤を注入して胆管、膵管の形態や胆石の有無を確認する検査です。

・経皮的シャント拡張術 (シャントPTA)

シャントの一部に針を刺し、血管内に風船がついているカテーテルを挿入します。血管が狭窄したところで風船を膨らませ、内側から血管を広げます。

・逆行性腎盂造影(RP)

膀胱鏡を用いて尿管にカテーテルを挿入し、造影剤を腎盂内に注入して、腎盂・腎杯・尿管の形態などを観察します。

・子宮卵管造影 (HSG)

膣から造影剤を注入して、子宮の形や卵管の通過障害の有無の確認、卵管周囲の癒着の推測などを行います。

・嚥下造影 (VF)

造影剤を混ぜた食べ物を食べて、嚥下関連器官の状態と誤嚥の有無を確認し、嚥下障害の原因や経口摂取の可否などについて判断を行う検査です。

・脊髄造影 (ミエログラフィ)

脊髄腔内に造影剤を注入し、神経が圧迫されている位置や程度を調べる検査です。病態の把握や治療方針の決定に役立ちます。

・椎間板造影 (ディスコグラフィ)

椎間板に造影剤を注入し、椎間板病変を調べる検査です。主として椎間板ヘルニアに用いられます。

・膀胱造影(CG)・逆行性尿道膀胱造影(UVG)

・膀胱造影(CG)・逆行性尿道膀胱造影(UVG)

膀胱にカテーテルを挿入し、そこから造影剤を注入して膀胱を膨らませ、膀胱と尿道の状態を描出する検査です。

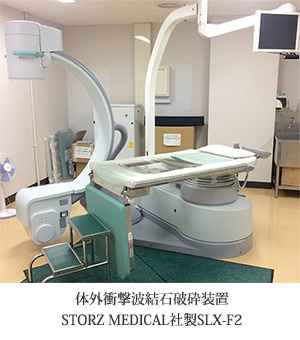

破砕装置

破砕装置とは体外衝撃波結石破砕術extracorporeal shock wave lithotripsy(ESWL)を行う装置です。

1.体外衝撃波結石破砕術とは

腎結石・尿管結石に体外から衝撃波をあて、結石を砕く治療法です。

腎結石・尿管結石に体外から衝撃波をあて、結石を砕く治療法です。

外科的手術をせずに治療ができるため、すぐに日常生活へ復帰できます。

結石が壊れにくいときは、数回行うことがあります。

2.体外衝撃波結石破砕装置

使用装置:ストルツメディカル社製モデュリスSLX-F2

3.体外衝撃波結石破砕術の流れ

当院では2泊3日の入院をしていただきます。

術前日に入院、入院時検査(腹部レントゲン、採血等)を行います。

破砕術当日は、術前に痛み止め(座薬等)、抗生剤の点滴を行います。

破砕室へ移動し、着替えて、破砕装置の寝台に寝ていただきます。

X線透視で結石の位置を確認し、3次元的に照準を合わせます。

衝撃波を発射し、破砕開始です。

部位により異なりますが、1時間から1時間30分程で終了します。

術後は、1~2時間程度ベッド上で安静を取っていただきます。

体調に問題がなければ、翌日退院となります。

|

入院1日目 |

入院2日目(破砕術当日) |

入院3日目 |

|

入院 術前検査 |

痛み止め(座薬等)、抗生剤の点滴 破砕術 |

退院 |

4.その他

・退院後は、従来どおり日常生活ができます。

・食事も通常にお取りください。

・水分は多めにお取りください。尿が多いほど結石が排出されやすくなります。

・結石が尿路を移動する際に、痛みを生じる事があります。

・衝撃波が当たる部位に皮下出血ができることがあります。ほとんどが数日で消失します。

・破砕により尿路感染を合併することがあり、発熱することあります。

・治療後、血量が出る事がありますが、数時間から数日間でおさまります。

・激しい痛みや血尿が続くようでしたら、平日昼間は泌尿器外来、夜間・休日は救急外来へご連絡ください。

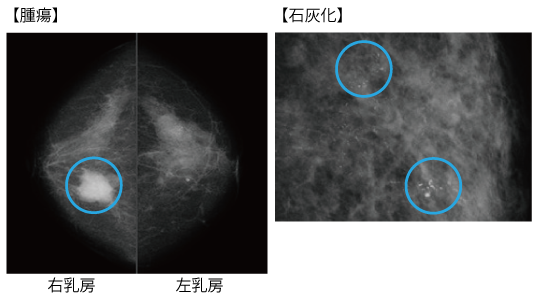

マンモグラフィ(乳房撮影)

当院は、富士フィルム社製デジタル式乳房用X線診断装置「AMULET Innovarity」を使用しています。

乳房撮影の他に、乳房を3次元的に撮影するトモシンセシスや

石灰化病変を採取するステレオガイド下吸引式乳房組織生検が

可能でより精度の高い診断をしています。

また、日本乳がん検診精度管理中央機構による「マンモグラフィ

検診施設画像認定」を取得しています。撮影はすべて女性技師が

対応しており、できるだけリラックスして検査を受けていただける

ように取り組んでいます。

〇マンモグラフィとは乳房専用のX線写真撮影のことを言います。乳房の病気を診断する 方法のひとつで、触っても分からないような小さなしこりや石灰化を見つけることができます。

〇撮影は、片側ずつ2方向(上下・左右)を撮影します。左右方向では、脇の筋肉や乳房下のおなかも写真に入るようにします。検査時間は着替えを含めて15分程度です。

〇撮影時に乳房をはさんで圧迫するので痛みを伴うことがあります。しかし乳房を圧迫する

ことで乳腺の重なりが減り内部がよく見えるようになり、病気がある場合は発見しやすく

なります。また、圧迫することで乳房の厚みが減りX線の量も少なくなるため被ばく線量も

少なくなります。より正確に診断できる写真のために、ある程度の圧迫はとても重要なのでご理解とご協力をお願いします。

検査の途中でも痛みが我慢できないなどつらい時は調整しますので、担当技師にお声がけください。

〇撮影時の注意事項

以下の方は撮影が難しいことがありますので検査前にご相談ください。

・胸部に体内挿入物(ペースメーカーやポートなど)がある

・豊胸術をされている

・妊娠中や授乳中である

・生理周期や授乳中など乳腺が発達する時期で痛みが強い

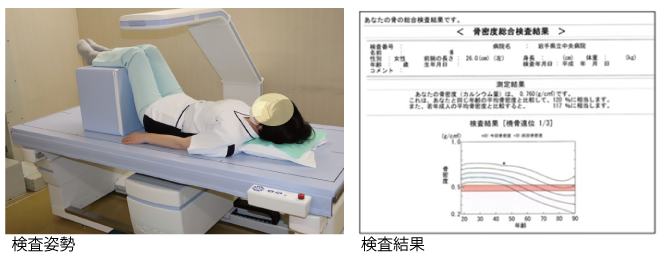

骨密度測定検査(BMD:Bone Mineral Density)

骨密度検査とは

骨密度検査とは骨に含まれるカルシウムなどの量を計り、骨の強度を調べる検査です。これにより骨粗鬆症などの診断や経過観察、治療効果の判定に利用されます。

当院ではDXA法(Dual energy X-ray Absorptiometory)を用いて検査を行っております。これは、2種類のエネルギーのX線を使い、その透過率から骨密度を測定する方法です。正確度が高い、画像分解能が良い、被ばく線量が少ないというメリットがあります。

骨粗鬆症とは

骨粗鬆症とは、骨量の減少などで骨の中がスカスカの状態になり、骨痛が出たり、骨折しやすくなったりします。

骨密度低下の原因には、加齢、運動不足、偏食、無理なダイエット、日光浴不足、アルコールの飲み過ぎ、閉経による女性ホルモン減少などがあります。また、特定の疾患、病態、薬物が原因になることもあります。

検査の流れ

当院では「Horizon Wi」(ホロジック社)を使用しいます。

腰椎や大腿骨頚部、前腕部の検査を行います。

腰椎や大腿骨頚部は骨粗鬆症による骨折が起きやすい部位であり、その部位を測定することで直接的に骨の状態を評価できます。

検査の時間は測定部位によりますが、5~15分程度です。

検査前の食事制限等はありません。

〇腰椎

脊椎は骨量が低下すると明らかな転倒などがなくても徐々に圧迫骨折がおこりやすくなります。腰椎には骨代謝が活発で骨の変化が現れやすい「海面骨」が豊富に含まれているため、他の骨と比べて骨の変化を捉えやすくなります。現在、腰椎のDXA法が骨密度測定の標準となっています。検査台に仰向けに寝ていただき、腰の生理的な屈曲を補正するために、膝を少し曲げていただき検査を行います。

〇大腿骨

大腿部は転倒で骨折しやすい部位です。特に、高齢者では起立不能から寝たきりになることも多いので注意が必要です。検査台に仰向けに寝ていただき、測定する側の足を少し内股にするために専用の固定具で足先を軽く固定させていただきます。

〇前腕骨

検査は非利き腕で測定します。利き腕は、日常でよく使うため運動量の違いなどにより個人差が大きく、そのため全身の骨量に近い非利き腕で測定します。準備は測定する側の衣服の袖をまくっていただくだけでOKです。

検査結果

あなたの骨密度の値を同年代の値、また若年成人の値と比較して、何%にあたるか示します。

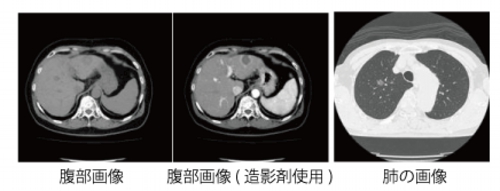

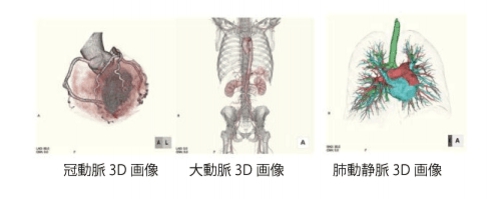

CT

CT装置とは

X線を人体の回りに1回転照射して、体の輪切りの画像を得る装置です。

また、連続して撮影することで、様々な断面の画像を得ることもできます。

さらに、撮影した画像を特殊な装置で処理することにより、立体的な3D画像を作成することも出来ます。

現在では病気の診断目的はもとより、手術の際のシミュレーションに用いるなど、様々な診療の場面で役立っている検査です。

造影剤とは

CT装置で使用する造影剤は主にヨード造影剤と呼ばれるものです。造影剤を静脈から注入し、体内を循環している時に撮影することで、病気などをわかり易くする効果があります。また、血管そのものを描出する際などにも用いられます。

当院のCT装置

キャノンメディカルシステムズ社製 Aquillion ONE(320列) 1台

※320列CTは脳血管や心臓の検査に特化した装置となっています。

キャノンメディカルシステムズ社製 Aquillion PRIME(80列) 2台

キャノンメディカルシステムズ社製 Aquillion PRIME SP(80列) 2台

画像の紹介

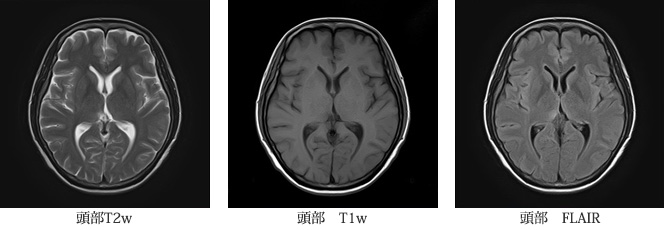

MRI

MRIとは

強い磁力と電波を使用して行う検査です。

X線を使用していないため、放射線被ばくが全くありません。

自由な断面で様々な画像が得られる特徴があります。

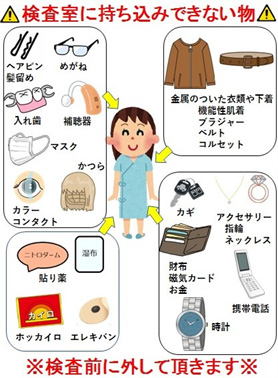

MRI検査の注意事項

当院ではフィリップス社製 Ingenia Elition X 3.0T 、GEヘルスケア社製SIGNA Artist 1.5Tの2台が稼働しております。

検査の流れ

予約が必要な検査です(緊急時は除きます)。各診療科で検査予約をとる時に必要書類(MRIチェックリスト、造影剤を使用する検査の説明・同意書、造影剤検査施行前チェックリスト等)を記入して頂きます。検査時間は検査内容により異なりますが15~45分程度です。検査台に仰向けになり、撮影部位に合わせた専用の器具をつけていきます。検査中は機械の音がうるさく工事現場にいるような大きな音がするため、騒音防止の目的でヘッドフォンやスポンジ、耳栓を使用します。検査の内容によっては息止めをしながらの場合や造影剤を使用する場合があります。検査中は呼び出しボタンを持って頂きますので、何かありましたらボタンを押して教えてください。詳しくは担当技師にお尋ねください。

検査前にしていただくこと

担当技師が更衣室へご案内します。

身に着けている服に金属等がついている場合は、検査着に着替えて頂く場合があります。

また身体に着けていて外せるものは外し、貴重品等と一緒にロッカーに入れて頂きます。

靴も脱ぎ、専用のスリッパに履き替えて頂きます。

検査内容によっては検査前数時間の飲食を控えて頂く場合があります。

MRI検査の注意事項

次のようなものを身につけている方はMRI検査を受ける事が出来ない場合がありますので、検査予約時に担当医師にお伝えください。

- 体内の電子電機部品(ペースメーカー、植え込み型除細動器、人工内耳など)

- 脳動脈瘤クリップ(平成5年以前のもの)

- 目などの決定臓器に位置する鉄片などの強磁性体の破片(鉄片、弾丸など)

- タトゥー(入れ墨)やアートメイクがある方(火傷の可能性あり)

ご不明な点は担当医師または診療放射線技師にお尋ねください。

画像の紹介

造影剤とは

より詳しく検査を行うために使用する薬です。医師の判断により使用します。

ごく一部の方には造影剤を使用したことによる副作用が起きる場合があるため、事前のチェックが必要です。

次のような方は、造影剤検査が受けられない場合がありますので、事前に医師またはスタッフにお伝えください。

- 過去の造影検査で気分が悪くなったり、発疹が出たことのある方

- 気管支喘息にかかったことのある方

- お薬や食べ物で具合が悪くなったことのある方

予約時にもチェックリストで確認いたします。

造影剤使用後には、注意事項、連絡先を記載した用紙をお渡ししていますので、体に異常を感じた場合はご連絡ください。

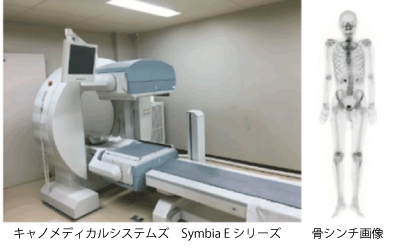

核医学(RI)検査

核医学(RI)検査とは

核医学検査は、微量の放射線を出す放射性医薬品を体内に投与し、身体機能の状態を画像や数値で表示することが出来ます。

CTやMRIの画像は精度の高い形態的な情報を提供しますが、核医学検査では血流や代謝等の機能変化を画像情報として反映します。

検査適応疾患

骨病変・認知症・脳疾患・心臓疾患・甲状腺疾患等

治療適応疾患(アイソトープ治療)

甲状腺癌・甲状腺機能亢進症・骨転移疼痛緩和

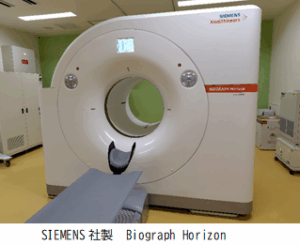

PET-CT検査

PET-CTとは

当院のPET検査は、ブドウ糖に似た放射性の検査薬(FDG)を注射し、その代謝・分布を撮影します。

核医学(RI)検査と似ていますが、検査薬から放出される放射線の種類がRI検査薬とは少し異なり、そのため専用の装置(PET-CT)を用いて検査をします。

身体の細胞はブドウ糖をエネルギーとして消費します。この検査薬は活発に働く脳や心臓によく集まり、また腫瘍には正常な細胞に比べ多く取り込まれます。

この性質を利用して、腫瘍や臓器の状態を診るのがPET検査です。

当院にもPET-CTが設置され、CTと組み合わせることで、病気の場所や形をより精度よく検査することが出来ます。

検査の安全性と危険性について

当院で使用するPET検査用薬剤(18F-FDG)が原因と思われる副作用はこれまでに報告されておりません。

PET検査の被ばく量は、胃のX線検査(8mSV)とほぼ同等です。

この線量で放射線障害が起こることはありません。

(妊娠中または妊娠の可能性がある方はお申し出ください)

検査にあたっての注意

□検査前の運動について

運動によって検査薬が筋肉などへ集まり易くなり、検査の妨げになります。

検査前日から、体に負担になる様な激しい運動や作業は控えてください。

自転車や長距離の歩行も控えてください。

□飲食について

検査薬を効率よく体内に行き渡らせるため、血糖のコントロールが必要です。

午前の検査の方は、朝食も含め夜12時以降の食事をしないでください。

午後の検査の方は、検査当日朝6時30分以降の食事をしないでください

水分は飲んでかまいませんが、糖分のあるもの(ジュースなど)は控えてください。

(血糖値150mg/dl以上の場合は放射線科医師と相談の上検査を行なうか判断します。)

|

◎ 飲んでも良い飲み物 |

水(糖分含まず)のみ (普段より多めにお飲みください) |

|

× 飲んではダメな飲み物 |

糖分や乳製品を含む飲料水 (お茶類・コーヒー・ジュース・スポーツ飲料・牛乳など) |

□服薬について

糖尿病以外のお薬は、服用してもかまいません。

検査当日は、検査終了までインスリン注射を控えてください。

{午後の検査の方は、朝食(6時30分まで)後の注射は可能です。}

□検査中の安静について

検査薬の投与から撮影までは、約1時間の安静が必要となります。

鎮静や介助を要する方の検査はご遠慮いただく場合があります。

□妊娠中、その可能性のある方

妊娠中または妊娠の可能性がある方は、検査ができませんので主治医とご相談ください。

□検査薬について

検査薬は非常に高価で、使用しなくても時間と共に放射線の量が減っていき使用できなくなります。

そのため検査薬は、お一人様分ずつ検査時間に合わせて注文されます。

以上のことから、時間には余裕を持ってご来院下さると幸いです。

□撮影時の留意点

基本的に息を止めての撮影はありませんが、手足や頭を動かすと正確な検査ができません。

長時間検査のためトイレの心配のある方は、オムツをご持参ください。

PET-CT検査の流れ

1.来院・受付

・水は必ずご持参ください。

2.検査の前に

1)検査着に着替える。

2)身長・体重測定。

3)問診・検査の流れの説明。

4)血糖の測定。

3.薬剤投与

検査のためのお薬を静脈に注射します。

4.安静

薬剤が体内に定着するまで、待機回復室で1時間程休んでいただきます。

5.排尿

検査室に入る前にトイレで排尿をしていただきます。

6.撮影

仰向けの状態で約15分~30分間撮影をします。

7.休憩

体内にある検査薬剤の効力が十分減少するまで、待機回復室にて30分程度安静にしていただきます。

8.会計

1F計算窓口で会計を済ませ、終了となります。

検査料金の支払いについて

検査費用は1割負担で1万円前後、3割負担で3万円前後です

各種クレジットカードをご利用いただけます。

検査のキャンセルについて

都合により検査をキャンセルされる方は、検査日の前日(休診日の場合は、その前の診療日)の昼12時までに

予約をとられた診療科へご連絡ください。

検査終了後について

- 多めに水分をとり排尿を促してください。検査に使用した薬剤は尿に含まれて排泄されます。

- 受診者の体からわずかな放射線が出ております。就学前のお子様や妊婦の方とは、検査当日のみ2~3mほど距離をおいて接するようにお願いします。

- 授乳中の方は、検査終了後24時間以内は授乳を控えてください。

- 食事や入浴など日常生活は普段通りにお過ごしください。

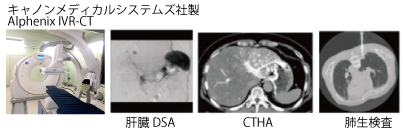

血管撮影

血管撮影とは

血管撮影(アンギオグラフィとも言う)は太ももの付け根や腕の血管に針を刺し、そこからカテーテルという直径1~3mm程度の細い管を血管の中に挿入します。目的の位置にカテーテルを進め、造影剤という放射線に写る薬を注入して撮影を行う手技のことを言います。このカテーテルをうまく利用して、血栓などで狭くなったり(狭窄)塞がってしまったり(閉塞)してしまった血管に対してバルーンカテーテル(風船が先端についたカテーテル)を使って血管を広げる治療(血管拡張術)や、動脈などの血管が瘤のように膨らんでしまった部位(動脈瘤)に対してコイル(柔らかいらせん状の針金)をカテーテルから挿入しコイルで詰める治療(血管塞栓術)などが行われています。これらの治療を総称してインターベンショナルラジオロジー(IVR)と言います。IVRは頭部、頚部、心臓、肺、腹部、骨盤部、四肢など様々な部位に対して行われています。

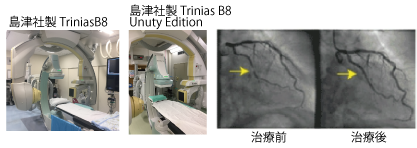

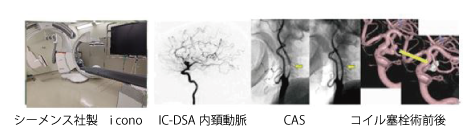

当院には4台の血管撮影装置があり、放射線科専用装置1台、循環器専用装置2台、脳外科専用装置1台です。

循環器専用装置が1台更新され2017年11月より、島津社製の最新機種(Trinias B8)が導入されました。

Trinias B8の特長としては

- 本体がコンパクトになり、より自由な角度で血管撮影することができる。

- より低い放射線量で高画質の画像を出すことができる。

- 3D画像と透視を融合させることで効率よく治療を進めることができる。

などがあります。

この装置により今までよりさらに効率よく検査・治療が進められております。

検査、治療の流れ

血管撮影室入室前に、病棟や外来で検査や治療に必要な注意事項の説明や確認、書類の記入などを行っていただき、準備をしていただきます。

血管撮影室に入室しましたら、医師や看護師などの担当スタッフが検査、治療に必要な準備を進めます。その都度指示がありますので、担当スタッフの指示に従ってください。検査台は床からやや高い位置にありますので乗り降りの際は注意してください。また落下の危険性があるばかりでなく画像の乱れや、カテーテルが抜けてしまう原因にもなるため、検査や治療の最中は動かないでください。手技は局所麻酔を使って行うことがほとんどです。カテーテルを挿入する位置に麻酔をするときにチクっとしますがそれ以外の痛みはほとんどありません。会話はできる状態ですので、もし何かありましたら周りの担当スタッフにお知らせください。

検査、治療の終了後はカテーテルを挿入した位置を圧迫止血します。止血には時間がかかりますのでその間も動かないようにしていただきます。また、しばらくは針を刺した部位を圧迫固定しますので医師の指示があるまでは安静にするようお願いいたします。

各装置の主な検査と治療

放射線科専用装置

- 肝動脈化学塞栓療法(TACE):肝細胞癌に対して、肝臓内の腫瘍を栄養する細い動脈までカテーテルを進め、腫瘍に抗がん剤を入れ、動脈の血流を遮断し、腫瘍細胞を壊死させる治療。

- 経皮的血管拡張術(PTA):細くなった血管や、詰まってしまった血管にカテーテルを通し、バルーンカテーテルで拡張する治療。

- 肝動脈造影下CT(CTHA):CT装置が付随しているため、細い肝臓の血管から造影剤を流しながらCT撮影を行い、腫瘍を栄養している肝動脈をより詳しく検査。

- 生検:腫瘍に針を刺し組織の一部を採取する検査。

循環器科専用装置

- 冠動脈造影検査:心臓を栄養する冠動脈にカテーテルを進め、狭窄している血管がないか診断する検査。

- 経皮的冠動脈形成術(PCI):狭窄血管や閉塞血管に対しバルーンカテーテルで拡張する治療。さらにステントという網目状の金属を留置し血流を回復する治療。

- カテーテルアブレーション治療(心筋焼灼術):特殊なカテーテルで不整脈の原因となる心臓の筋肉を焼き切る治療。

- デバイス治療:ペースメーカー(PMI)や植込み型除細動器(ICD)、CRT-D(両室ペーシング機能付き植込み型除細動器)等の留置。

脳外科専用装置

- 脳血管に動脈瘤や異常血管がないか診断する検査。

- コイル塞栓術:動脈瘤に対するコイルの塞栓治療。

- 血栓回収療法:急性期脳梗塞に対してカテーテルを使用した血栓の吸引や金網上のステントで血栓を絡めとり、血流を回復させる治療。

- 頸動脈ステント留置術(CAS):狭窄した頸動脈をバルーンカテーテルで拡張後ステントを留置する治療。

放射線技師はこれらの治療における術中支援として術前に撮影した治療血管の3D画像を使用して手術時の撮影角度の決定や、あらかじめ設置するステントの位置を確認するための仮想ステントの作成などを行い、手技の安全性や手術効率の向上につなげています。

放射線治療部門

放射線治療とは

現在、日本国民の2人に1人はがんに罹患し、3人に1人はがんで死亡しています。近年の放射線治療技術の発展はめざましく、身体への負担の少ない放射線治療の方法や高精度な放射線治療装置が出てきています。また、がん治療の治療法には、手術、化学療法、放射線療法があり、それぞれの特色を活かして、組み合わせて行うことが多いです。欧米ではがん患者さんの半数が放射線治療を受けており、ますます身近な治療法になることが予想されます。

当院での放射線治療は外部照射(治療装置)と放射性医薬品の内服、注射による内照射を行なっています。

外部照射の治療原理は直線加速器より発生させた透過力の強いX線や、電子線を体の外からあてます。あてたX線、電子線はがん細胞の遺伝子に作用し破壊します。がん細胞は分裂や増殖力が強いのですが、遺伝子の修復力は低下しているため、消滅してしまいます。がん細胞の周囲の正常細胞の遺伝子もダメージを受けますが、正常細胞は回復します。内照射は放射線を放出する核種を含んだ医薬品が、治療したい臓器に集まりがん細胞を破壊します。

放射線治療装置について

治療装置を2台所有し高精度な制御技術を持った治療寝台を使用してミリ単位で位置合わせを行います。これにより体位が自動的に、かつ簡便に補正が可能です。また、従来の照射時間の6分の1程度(当院比)に時間短縮する技術を持った治療装置もあり、呼吸により動く肺の腫瘍も患者さんは数秒間の息を止めるだけで正確に治療を行えます。患者さんとって最善の治療を行えるよう業務に取り組んでいます。

その他装置

- 治療計画装置 バリアン社製Eclipse ELEKTA社製 Monaco ,Xio BRAINLAB社製 iPlan

- 位置決めCT装置 キャノンメディカルシステムズ社製 Aquilion LB

画像誘導放射線治療(IGRT)

毎回の治療時にCTなどの画像情報を利用し、体内の組織に対して正確な位置合わせを行う技術です。高精度な放射線治療には欠かせないものとなっています。

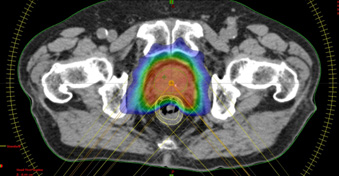

強度変調放射線治療(IMRT)

病巣近くの放射線をあてたくない場所をさけて、病巣の形に放射線を集中させます。副作用を抑えつつより良い治療効果が期待できます。

当院では前立腺腫瘍においては十分な治療実績があり、現在は頭頚部などの腫瘍において臨床応用を行っています。

病巣部にのみに線量を集中させるIMRTの治療計画画像

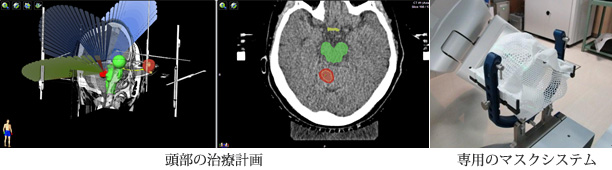

脳腫瘍にも効果的なシステムを搭載

脳定位照射に特化した放射線治療計画装置と固定システムを組み合わせることにより、腫瘍細胞に集中的に放射線を照射し、かつ正常細胞には線量が低減されるような治療を計画し患者さんの放射線治療を行っています。

十分な知識を持ったスタッフ

医師(放射線腫瘍医師、放射線治療専門医師)

診療放射線技師(放射線治療専門放射線技師、医学物理士、放射線治療品質管理士)

看護師(がん放射線療法看護認定看護師)

これらのスタッフが放射線治療業務を担当し専門スタッフがチームを組み、全ての患者さんに満足していただける放射線治療施設を目指しています。

放射線治療を受けられる方へ

がんの進行の度合いや全身の状態に応じて方針は変わります。十分な知識を持ったスタッフが治療を受ける患者さんに最善の方法で治療を提供しています。

治療される部位、方法などによってお渡しする資料が違うため、一人一人丁寧に説明しようと心がけております。

放射線治療の流れ

1.診察(インフォームドコンセント)

放射線治療の医師が丁寧に治療方針、治療方法を説明します。

2.看護説明(看護面談・オリエンテーション)

看護師が放射線治療の流れ、注意点などを詳しく説明します。

放射線治療説明室

3.治療部位を決めるためのCT撮影

診療放射線技師が治療部位を決めるためのCTを撮影します。

位置決めCT室

4.治療計画、計画の検証

放射線治療の医師が治療計画を立てます。

治療計画作成中

診療放射線技師が治療計画を治療装置に転送、計画の確認を行います。

日々、使用する線量の確認、患者さんへ使用する線量が間違いないかも確認しています。

5.放射線治療へ

医師、診療放射線技師2名でしっかり確認し、安全、確実な放射線治療を行なっております。