臨床検査技術科

尿の採り方について

泌尿器科、腎臓内科、小児科等では事前に尿スピッツと採尿コップをお渡しし、各ご家庭で採尿を、尿を持参していただく場合があります。

尿検査には、「中間尿」を用いた方が検査精度を高めることができます。

- 尿は、最初と終わりの部分を捨てて、中間部分(中間尿)を採尿コップに入れてください。

- 尿量は採尿コップの1/3ほどあれば充分です。

- 採尿後はお渡ししているスピッツに移し変えてください。

よくある質問

Q: どうして出始めの尿は採ってはいけないの?

A : 出始めの尿は、尿路系以外からの混入物(女性では膣や外陰部からの細胞や細菌・分泌物、男性では精液などに由来する精子や分泌物など)を多く含み検査結果に影響を及ぼすことがあるため、中間尿を採っていただいています

Q: 生理中の場合はどうすればいいの?

A: 生理中の尿でも検査はできますが、正しい判定ができない項目もあります。尿を医療スタッフに渡す際、お申し出ください。

Q: 少ししか尿が採れなかったのですが・・

A: 採れた分だけでもスピッツに入れご持参ください。必要量に足りる場合もありますが、足りない場合は来院後に再度取り直していただくことがあります。

便の採り方について(便潜血)

- 便の中に血液が混ざっていないかどうかの検査です。

- 注意!

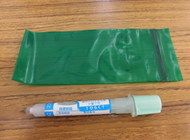

生理中の採便は避けてください。痔疾のある方は、その旨を主治医にお伝えください。 - 事前にお渡ししている採便キットを使用します。

① まずは大便をしましょう!!

便に水がつかないように、水に流せるペーパーなどを便器内にひきます。

水の中に出してしまうと、便器に付いていた他人の便と混ざってしまう可能性があります。

② 付属の棒で便の表面をまんべんなく擦り採ってください。

③ 採取したら元の容器に戻します。

しっかりキャップをし、よく振った後、緑色の袋に戻してください。

注意!

採便後、提出が翌日以降になる場合は冷蔵庫に保管してください。

喀痰の採り方について

喀痰の検査には、主に2種類あります。

細菌検査

感染症の有無や原因菌を突き止めます。

細胞診検査

がん細胞がないか調べます。

できるだけ早朝の起きた直後に採りましょう!

① うがいをして、口の中をリフレッシュします。

② 水を飲みましょう。痰がやわらかくなり、出やすくなります。

③ リラックスしましょう!

肩の上げ下ろしを数回行い、肩の筋肉をほぐします。

首を左右に曲げ、首の筋肉をほぐします。

上体を曲げたり反らしたり、胸の筋肉をほぐします。

④ 鼻から息を吸い、口から息を吐き出します。

何度か繰り返すことで、痰が出やすくなります。

⑤ 痰が出そうだ!となったら、大きく深呼吸をした後、強く咳をして痰を出します。

出来るだけ、鼻水や唾を混ぜないようにします。

|

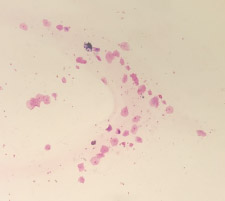

痰ではなく唾液ばっかりだと 白血球があまり見られません |

|

|

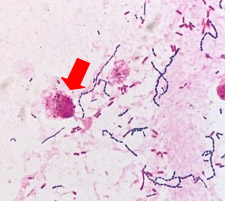

上手に採取できると・・・ 白血球が菌を食べているところがみられます |

|