高度医療

- 高精度放射線治療(IMRT.SRT.SRS.SBRT)

- 胸腔鏡下肺葉切除(VATS10 bectomy)

- 腹腔鏡・内視鏡合同手術(LECS)

- 植込型補助人工心臓による重症心不全の治療(VAD)

- 弓部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術(TEVAR)

- 脳神経超音波

- 植込み型心電図記録計(ICM)

- 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

- 経皮的ラジオ波焼灼術(RFA)

- 悪性消化管閉塞に対する金属ステント留置術(EMS)

- 皮下植込み型 除細動器(SICD)

- リードレスペースメーカー

- 心房細動に対するクライオバルーンアブレーション

- 内視鏡を使った外科手術

- 血栓溶解療法(t-PA静注療法)

- 血管内治療(血栓回収療法)

胸腔鏡下肺葉切除(VATS Lobectomy)

肺がんとは

肺がんとは肺にできるがんのことで、肺の気管、気管支の細胞が何らかの原因でがん化したものです。一方、他の臓器から発生し肺に転移したものを転移性肺がんと呼びます。肺がんは進行するにつれて周りの組織を破壊しながら増殖し、血液やリンパの流れに乗って次第に拡がっていきます。肺がんは発見された時には進行している場合も多く、手術のほかに放射線治療や抗がん剤などの薬の治療、さらにこれらを組み合わせた治療が選択されます。全身のがんの中では、最も治療が難しいがんの一つです。

タバコを多く吸う人ほど肺がんにかかりやすく、一般に重喫煙者(1日の本数×喫煙年数=喫煙指数が600以上の人)は肺がんの高危険群です。喫煙者の肺がん死亡の危険度は非喫煙者の4~5倍と言われており、喫煙開始年齢が早いとさらに危険度は増加することが明らかになっています。最近、肺がんは日本人のがんによる死亡原因のトップとなりましたが、いまだに増加傾向にあります。

肺がんが疑われると、まず胸部X線検査やCT検査、血液検査などを行い、その後、喀痰細胞診や気管支内視鏡検査、経皮的肺生検などを行って肺がんの細胞や組織を採取し診断を確定します。また、他の臓器への遠隔転移の有無を調べて「臨床病期」(肺がんの進行程度)を決定するために、脳のMRI検査や骨シンチ、FDG-PET検査等を行います。

非小細胞肺がん

肺がんは、小細胞がんと非小細胞がんの2つに大きく分けられ、手術の対象となるのはほとんどが非小細胞肺がんです。非小細胞肺がんは肺がん全体の約80?85%を占めています。腺がん 、扁平上皮がん 、大細胞がん等の異なる組織型があり、発生しやすい部位、進行形式と速度などはそれぞれ異なります。いずれの組織の場合も化学療法(抗がん剤など)や放射線治療で効果が得られにくく、それほど進行した状態でなければ手術を中心とした治療が行われます。

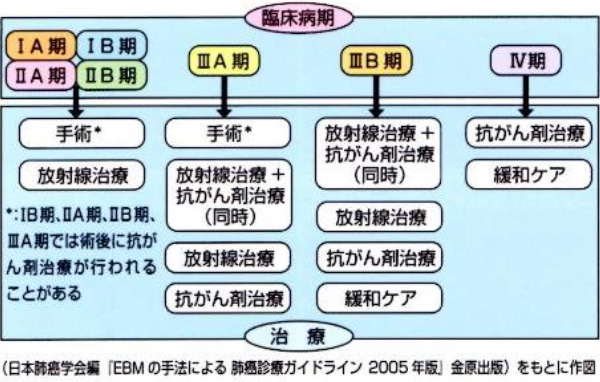

臨床病期と治療

肺がんに対する治療方針は、肺がんの分類(非小細胞肺がん、小細胞肺がん)と臨床病期(進行程度)に基づいて、全身状態や年齢、心肺機能、合併症なども含めて総合的に検討して決定されます。図1は肺がんの臨床病期と治療方法の関係を表す図です。

図1 非小細胞肺がんの臨床病期と治療

肺がんの手術-胸腔鏡補助下肺葉切除-

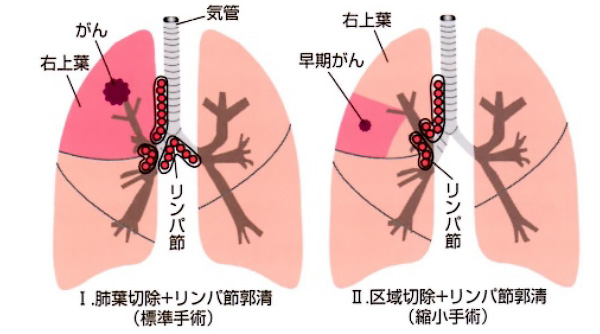

非小細胞肺がんの臨床病期IA、IB、IIA、IIB 期(+ 一部のIIIA期)は手術の対象になります。がんの場所や広がりによって、肺葉の1つか2つを切除する場合や片側の肺全てを切除する場合などがあります。手術は非常に治療効果の高い方法ですが切除する範囲が大きい手術の後には息切れなどが起こることがあり、手術後に呼吸機能がどれだけ残る可能性があるかが、手術を安全に行えるかどうかの判断の基準になります。

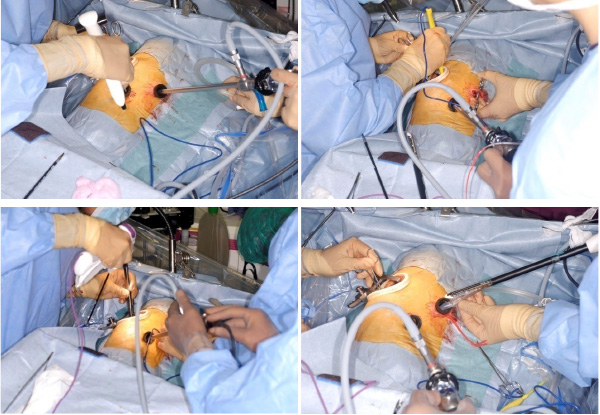

当科では体に負担が少ないと言われている胸腔鏡(内視鏡)を使用しながら、安全かつ確実に肺切除とリンパ節郭清を行うことを目的に背部小開胸(皮切7cm程度)による肺がん手術(胸腔鏡補助下肺葉切除)を施行しています(図2)。平均的な手術時間は2時間30分程度、出血量は30cc前後で胸腔鏡がなかった以前と比べ、患者さんに対する負担は格段に減っています。この手術法の最大の利点は、様々な事態(癒着や出血など)に即座に対応できることで、手術中の患者さんの安全を常に確保できているということです。その一方で、CT画像上すりガラス陰影を呈するようなごく早期の肺がんでは、手術後の肺機能低下などによる患者さんの体への負担を可能な限り軽減することを重視し、肺をなるべく残す手術(区域切除等の肺機能温存手術)を行っており、がんの根治切除に問題ない範囲で残せる部分は極力残すように心がけています(図3)。

図2 胸腔鏡補助下肺葉切除 (右上葉切除+リンパ節郭清)

図3 肺機能温存手術